自分に正直な漫画を毎回全力で描く(後編)| クリエイターズ・サバイバル アーティストの戦略教科書 第2回 藤田和日郎

2019.07.30

※本記事では前編と後編に分けてお送りします。

藤田和日郎氏が描く少年漫画はとにかく熱い。そしてその熱さを支えているのは、“正義が必ず勝つ”という読み手にとっての絶対的な安心感だ。

「クリエイターズ・サバイバル アーティストの戦略教科書」第2回。前編では、そんな藤田さんに、漫画や出版のあり方が大きく変動したこの30年をどういうふうに作家として生き抜いてきたのか、ヒット作『うしおととら』や『からくりサーカス』などの創作秘話を交えて語っていただいた。

―― 短編『連絡船奇譚』で藤田さんがデビューしたのは1988年のこと。同作は、のちの藤田作品の原点とも言える人間と妖怪が戦う物語だが、当時の漫画界のトレンドはどういうものだったのだろうか。

「80年代の『少年サンデー』について言えば、人気があったのはスポーツ漫画とラブコメです。高橋留美子先生や細野不二彦先生など、SFっぽい作品を描かれている方もいましたが、それはどちらかと言えば少数派で。

また、これは『サンデー』に限らず、少年誌も青年誌も全体的にオシャレな雰囲気の漫画が多かった気がしますね。鈴木英人さんのイラストの世界みたいな、キラキラしたモノが宙を舞ってたり、扉絵の背景に英字新聞をコラージュしたり。あるいは水彩絵具で塗らずにカラートーンを貼ったり、意味もなくキャラの後ろでネオンライトが光ってたりとかね(笑)。もちろんそういうオシャレな世界が悪いとは言いませんけど、自分には合わないなと漠然と感じていました。

それと絵的な面では、新人の漫画家の多くは大友克洋先生か鳥山明先生の影響を受けていましたね。かく言う僕も大友先生みたいな絵を描けたらいいなあと憧れてた時期もありましたよ(笑)。

でも、最初のうちはそれでいいと思います。一所懸命好きな漫画家さんの絵の模写をしたり研究したりしているうちに、それが向いているのか向いていないのかわかってくるし、本気で描きまくれば、いつか“自分の絵”を生み出す時が来ると思いますから」

△当時を振り返る藤田和日郎氏

―― そんな藤田さんがデビュー作で描いた絵、特にキャラクターの主線は勢いがあり、太く、どちらかと言えば時代に逆行した古典的な劇画のスタイルによるものだった。荒々しい描線やベタが縦横無尽に紙の上に引かれ(塗られ)、それは色に例えれば“黒”であり、当時一世を風靡していた大友克洋氏の“白”い作画スタイルとは正反対のものだった。また、内容的にも、『連絡船奇譚』は『サンデー』の主流だった明るいラブコメでもスポーツ漫画でもない、おどろおどろしい伝奇アクションだった。

「『連絡船奇譚』という漫画は、大学時代に投稿や持ち込みをしてうまくいかず、いろいろとあがいた末に、“最後にちゃんとした漫画”を1本描こうと思って描いた作品なんです。“ちゃんとした漫画”というのは、時代の流行に流されない自分のタッチで描いた“自分の漫画”ということです。

これがダメなら就職しようと思いました。当時僕はすでに大学を卒業していて、1年間だけ親に猶予をもらっている“何者でもない存在”だったんですよ。だからこそ『連絡船奇譚』にはその当時の僕の“全力”が入っていますし、そんな“後がない”というヒリヒリした感覚は、主人公たちの行動やセリフにも少なからず反映されている気がしますね。

主線が太いことについては、以前アシスタントに行ったことのある、あさりよしとお先生が、『主線が細いと情けない絵になっちゃうよ』とおっしゃっていたからでしょうね。

それと『どっきりドクター』の頃の細野不二彦先生の線もちょっと意識してたかな。今思えば、石川賢先生や永井豪先生、安彦良和先生、高橋葉介先生などの影響もある気がします。でもあの時は、特に誰々の真似をしようというんじゃなくて、そういうもともと好きだった系統の絵柄を“自分のもの”として吐き出したら、自然とああいう絵が生まれたわけなんですよ」

△『連絡船奇譚』

―― 後がない状態で全力を出して挑んだ作品が、小学館の「新人コミック大賞」に入賞し認められた。また、作品も雑誌に掲載された。この時の気持ちを今でも覚えているだろうか。

「そりゃもちろんですよ。いやー、本当にうれしかったですね。かっこつけて、『デビュー作はあくまでも自分にとっては通過点』みたいなことをクールに言う人もいますけど、僕の場合は鬼の首をとったというか、盆と正月が一緒に来たというか、とにかく大喜び(笑)。

受賞作が掲載された『サンデー』の増刊号は、僕の家の周りのコンビニから消えましたからね。僕が全部買い占めちゃったから(笑)。で、いろんな人に『読んでね』って渡しまくって。あの時の喜びは今でも忘れませんよ」

△取材時の今週の目標は「しんけんにやる」

―― 『連絡船奇譚』を担当した初代担当編集者は雑誌掲載後に異動となり、代わりに武者正昭さんが二代目担当編集者となった。のちに『うしおととら』の初代担当編集者となるこの武者さんは、藤田さんにとっては “育ての親”と言ってもいいような名編集者だが、そもそも藤田さんにとって編集者とはどういう存在なのだろうか。

「最近のSNSなどを見ていると、『編集者不要論』みたいな意見を見かけますけど、とんでもないことだと思います。漫画家だけでおもしろい漫画は描けませんよ。

と言ってもただの“お仕事”でやってるような編集者はいりませんけどねぇ(笑)。こちらに対して、『お前の漫画が売れなかったら俺も困るんだ!』なんて感じが出ている人だったら最高ですけどね。そういう人とああでもないこうでもないと顔をつきあわせて、一緒に悩んで、おもしろい漫画というものは生まれるんだと思いますね。

時にはちょっとこの人とは考え方が違うな、と思うような人もいるんですけど、それでもいないよりはマシ。自分の漫画を読んで、自分なりにいい作品にしようとしてくれる人だったら、たとえネームを否定されてもどこがどうダメなのかちゃんと聞く気がしますもんね。

だから僕にとってのいい編集者というのは、『この人を喜ばせてあげたい』と思わせてくれるような人ですね。そして、原稿やネームを受け取った時は僕を喜ばせてほしい(笑)。『面白い!』と褒めてくれるのでもいいし、逆に否定的な意見をぶつけてくれるのでもいい。なんにせよ「面白さ」に真剣にぶつかってきてくれる編集者が、僕にとっていい編集者なんです」

―― 1990年、藤田さんは『うしおととら』で長編連載デビュー。「少年サンデーコミックグランプリ」という、連載漫画の第1話を募集するという珍しいかたちの新人賞(第2回)で入選したのだ。

「もともと『うしおととら』の第1話のネームは、増刊の連載を目指して描いたものだったんです。いつも厳しい顔して、僕のネームを見てもなかなか首をタテに振ってくれなかった武者さんが、ある時、『ペン入れしてみな』って言ってくれて。

で、こっちはてっきり増刊の連載が決まったもんだと思って気合い入れてペン入れしたんですけど、実際は『コミックグランプリ』への応募作にするんだというのを後で知って。ちょっとがっかりしましたけど、新人は担当編集者に何も言えませんからね。『はい、喜んで!』って(笑)。

とにかく、増刊でもなんでもいいから、少年誌のあの色のついたざら紙に自分の漫画が載っかればよかったんです。もっと言えば、漫画じゃなくて1カットのイラストでもかまわない。当時はそれくらい飢えてましたし、その気持ちは今も忘れるべきじゃないと思いますね。幸い『うしおととら』はその賞に入選して、とりあえずは集中連載みたいなかたちで始めさせてもらえることになりました」

△『うしおととら』第一巻。2015年夏、2016年春にTVアニメ放映された。

―― 『うしおととら』は集中連載の「石喰い」を経て、本連載になり、集中連載どころか結果的に全33巻におよぶ大長編となった。当時、というのは80年代末から90年代にかけてのことだが、藤田さんの他にも、河合克敏氏、皆川亮二氏、椎名高志氏、村枝賢一氏、久米田康治氏、藤原芳秀氏など、同世代の若い才能が『少年サンデー』で花開いていた。こうした多くの優れた才能が同じ時期に同じ雑誌に集まっていたことについて、当事者としてどういうふうに感じていたのだろうか。

「今名前を挙げられた人たちは、もちろん『サンデー』の限られたページ数の中でしのぎを削るライバル同士ではあったと思います。でもね、漫画家なんてさみしいもんですから(笑)。変にライバル視して壁を作るんじゃなくて、僕の場合はむしろ友達になろうとしていましたね。

最初に仲良くなったのは村枝くんだったかな。僕が描いた読切『メリーゴランドへ!』を読んでくれて、『よかったよ』って電話で言ってくれて。で、そのあと一度呑みに行って仲良くなったんですけど、そうこうしているうちに、編集さんを通じて他の年齢が近い漫画家たちとも自然と知り合うようになって、だんだん横のつながりができていった感じですね。

え? その連中と会って何を話すんですかって? 基本的にはグチの言い合い(笑)。でも、そういう後ろ向きな話だけでなく、ネームを見せ合ったり、誰かが新連載をとったって言ったら、『おお、やれやれ!』って感じで、みんなで盛り上げたり。アシスタントをつれて大勢で温泉旅行に行ったりね。

河合さんと皆川くんとこの間、ある展覧会に行ったりもしましたけど、やはり同じ時代の空気を吸ってた者同士はいいもんですね。それなりに食べられるようになったあとで知り合いになった漫画家同士ってのはなかなか打ち解けられないものだけど、90年代の『サンデー』で一緒に描いてた人たちってのは、自分にとっては別格の存在です。

極端な話、彼らにだったら、『きみの漫画、最近おもしろくないんじゃない』って言われても腹を立てずにどこがおもしろくないのか真摯な態度できけますからね」

―― 1997年、『からくりサーカス』連載開始。ヒット作の次作はヒットしないという少年漫画のジンクスを打ち破り、こちらも大ヒット。『うしおととら』を上回る全43巻の大長編となったが、作劇の面では、物語開始時に大きく広げた風呂敷をたたむことに苦心したという。

「ですから僕は、『からくりサーカス』の中盤から後半にかけては、ものすごい謙虚な人になってました(笑)。と言うのは、『うしおととら』が終わった直後は、『俺はどんな壮大な物語でもまとめられるぞ!』と天狗になってましたからね。今思い返せば、あの鼻をへし折ってやりたい(笑)。

でも、天狗になってる最中はそんなことは気づかないから、『からくりサーカス』もどんな複雑な伏線をばらまいても俺ならまとめられるだろうと思い、後先考えずにどんどん話を広げていったんです。

結果、ばらまいた伏線を回収するのに苦心しました。正直に言えば中盤どころか1巻目を描き終わったくらいの頃から途方に暮れてましたよ(笑)」

△『からくりサーカス』第一巻。2018年10月~2019年6月にTVアニメ放映された。

―― ばらまいた伏線を、実際どういうふうに回収していったのだろうか。

「ひたすら『この歯車とこの歯車のあいだにこの歯車を置いて……』と、まさにパズルのようにひとつひとつのエピソードを組み立てていきました。気が遠くなるような作業でしたね(笑)。

ただ、どんなに途方に暮れるような難しい物語作りも、考えて考えて考え抜けば何か思いつく、という妙な自信はつきましたね。だから漫画家を目指してる若い人たちにも、プロット作りで行き詰まっても、何か描きたいものが最初にあるんだったら絶対に諦めずに、考え抜いてみろと言いたいですね。あー、いや、9年もかかってるからあまり偉そうなことは言えないか(笑)」

―― 90年代は、いわゆる世紀末ということもあり、毒のある過激な漫画が好まれる傾向にあった。映画の世界でも、80年代のどこかネアカでバカっぽい要素を残していたホラー映画とは異なり、暗く猟奇的なサイコホラーが一大ブームとなった。藤田さんの漫画にもホラー的な要素や過激な暴力表現は出てくるが、そういう時代の空気みたいなものは意識していたのだろうか。

「90年代はたしかに、人間の心の闇を描いたような、読むのが辛い漫画が少なくなかったですね。その反動か、『そのままのきみでいいんだよ』というような癒しや優しさを求めるような風潮もあって。

『からくりサーカス』にもおっしゃるように残酷な描写はかなり出てくるんですが、あまり時代の空気みたいなものは意識していませんでした。世紀末に流行っていた一連の過激な漫画が読者に見せたかったのは、たぶんその過激さや残酷さ自体にあったと思うんですけど、僕が描きたい最終的な目的は“その先にある光”でしたから。

“光”に対する“闇”として、僕もそういう残酷なものを描くことはあるけど、決してそれだけを描きたいわけじゃないんです。前作でうしおが言った“太陽”というキーワードがわかりやすいかと思いますが、そういう〝光〟を際だたせるために、暗い部分にも目を背けずに描いているというだけで」

―― 2006年、すべての伏線を回収した『からくりサーカス』は見事な大団円を迎える。その後、藤田さんは青年誌でコミックス1巻分の短い作品を2本連載、さらに2008年、童話をモチーフにした『月光条例』の連載を開始する。

「『からくりサーカス』を9年間連載して、読切の描き方を忘れてしまったんじゃないかとふと不安になったので、その確認のため、青年誌で『黒博物館 スプリンガルド』と『邪眼は月輪に飛ぶ』を描きました。読切というのは漫画の基本ですからね、それが描けないとやばいと思ったんです。

で、その2作を――厳密に言えば読切ではないんですけど――全1巻という短い尺の作品として終わらせることが出来て、ああ、まだ俺やれるじゃんって(笑)。それで、また新たに『サンデー』で長期の連載をやらせてもらえるということなった時、いろいろ考えました。というのは、『うしおととら』と『からくりサーカス』で、ほとんど自分の中にある全てを吐き出していたので。

ただ、それはその時そう思っただけで、冷静に考えてみれば、まだ描きたいものはあったんですよ。それは“子供の頃に好きだった童話と向き合う”というものでした。『月光条例』という作品で、“自分なりに納得のいく童話”を描きたかったんです。あまりにも描きたい気持ちが強くて、描いたあとで燃え尽きてしまいましたけどね(笑)」

△藤田和日郎氏が燃え尽きた『月光条例』の赤ずきんの回。

―― 主人公の名は岩崎月光。目つきの悪い不良っぽい少年だが、やがておとぎ話と現実世界を超えたメタフィクション的な戦いに身を投じていくことになる。

「前2作の主人公たち――うしおや鳴海というのは自分の憧れだったんですよ。ああいうふうになりたいなという。でも、鳴海みたいになれないやつはどうすればいいんだろうという疑問も常にあった。それが白面の者やフェイスレスなんですよね。なりたくて悪になったわけじゃない、という。嫌われる理由は周りのみんなはわかってるんだけど、本人だけがわかってないという悲しいキャラですよね。

つまりフェイスレスや白面の者をどんどんマイルドにして、こういう“いい悪党”もいるよねっていう気持ちで描いたのが月光なんですよ。『うしおととら』のとらも近いタイプかな。

△『月光条例』第五巻。

『月光条例』は『からくりサーカス』と同じくアンケート人気的に苦戦でしたし、ちょっとラストを誤解されてるフシのある漫画なんですけど、自分にとってはある意味でいちばん可愛い作品なんです。離ればなれになる登場人物がいたとしても、みんなの想像の中では彼らはいつも一緒でしょ。それを想像してね、っていうのをやりたかったんですよ。読者に物語の最後を委ねるというのはそれまでやってこなかったので、自分としては新しい試みをやれたのでよかったと思います」

―― ところで、『黒博物館 スプリンガルド』や『邪眼は月輪に飛ぶ』というべらぼうにおもしろい青年漫画を描いた藤田さんは、そのまま青年誌に行こうとは思わなかったのだろうか。ある程度の年齢になった少年漫画家が青年誌へ活動の場を移すのは自然な流れだが、藤田さんはその流れには乗らず、未だに少年漫画のトップランナーのひとりとして走り続けている。

「これは自分でも極端なコトを言いますけど、青年誌って、敵対してるふたりのキャラがいたとしても、どっちが強いかが大事なトコロじゃないような気がしてね?(笑)。戦いの結末を濁したり、引き分けみたいにしがちに見えてるんです。でも、僕はどっちが強いか、はっきりさせたいんですよ。正義の味方に憎らしいやつをぶっとばしてもらいたい。

そういう人間はやっぱり、少年漫画を描くしかないですよね。それと、自分が一番いいと思う生き方や、どうしても曲げられない男の信念、昔ながらの人情みたいなものを僕ははじめて漫画を読む読者に向けて描きたいんですよ。そういう意味でも、物語や人物の表現が複雑になりがちな青年漫画よりも少年漫画のほうが描きやすいんですよ。個人的にね。極端なんですよ、僕は(笑)。

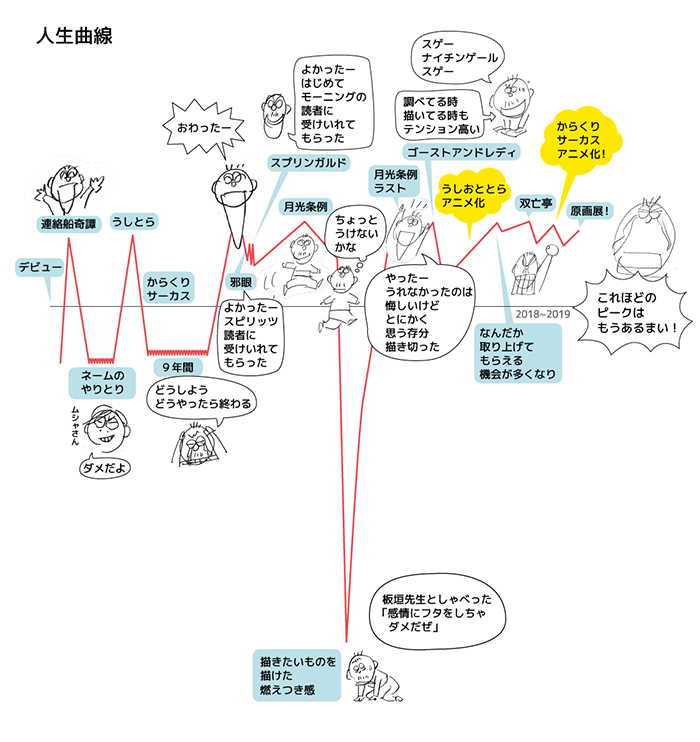

△インタビュー時に記入いただいた藤田和日郎氏の人生曲線。

デビュー時代から現在まで振り返ってもらった。

ただ、僕の漫画でも、悪いやつにもそれなりの理由がある、というふうには描きます。場面によっては悪役に肩入れして描いているようなところもあります。でも、その漫画の世界の中では悪いやつが最後に倒されないと、なんのために物語を描いているかわからないじゃないですか。悪いやつにも言い分がある、だから勝負の結末を曖昧にする、というのはイヤなんですよ。

たとえばフェイスレスも彼がなぜああなったかを思えば可哀想なやつなんだけど、そのせいで不幸になった人間も無数にいるわけで、やっぱり物語の中でのけじめはつけないといけないと思うんですよ。それは作家として最低限守らないといけないことなんじゃないでしょうか」

――以上で前編をお届けした。次回の後編では現在連載中の『双亡亭壊すべし』から藤田和日郎氏の視点に焦点を当てていく。

(聞き手・取材:島田一志 / 編集:いちあっぷ編集部)