※本記事では前編と後編に分けてお送りします。

「クリエイターズ・サバイバル アーティストの戦略教科書」。第2回目のゲストは漫画家の藤田和日郎氏だ。

ヒット作『うしおととら』や『からくりサーカス』の創作秘話を交え、ご自身の少年漫画に対する熱い想いを語っていただいた前編に続き、後編では、アシスタントとの関係や、漫画家を長く続けるための秘訣をうかがう。

シュヴァルの理想宮みたいなノリで漫画を描きたい

―― 80年代末から現在に至るまでの長い間、漫画家としてサバイブしてきた藤田さんの目から見て、漫画界はどういうふうに変わってきたのだろうか。

「デジタル技術をはじめとしたツール面だけでなく、内容面についてもかなり変わってきてはいますよね。インタビューの前編で90年代の終わり頃、漫画の流行が二極化したって話をしましたけど、それがより進んでいる気がします。

つまり、一方ではどんどん『そのままのきみでいいんだよ』いうような優しい方向に行き、また一方ではより過激で残虐な方向に、という具合に。後者はウェブ系の漫画に多いですね。

そういう風潮を横目で見ていて、自分の方法論が古くなっているんじゃないかと不安になる漫画家もいると思いますね。でも、僕はそうじゃなくて、今流行ってる漫画が自分の作風とは違うものばかりだったら、自分の方法論はむしろ今の読者にとっては新しく感じられるんじゃないかなぁ、なんて考えますよ。一種のポジティブシンキングですね(笑)。

僕が描きたい人情とか信念みたいなものは、逆に今の時代では新しいものに見えるかもしれないじゃないですか。だから時代が変わったからといって変にぶれずに、自分が描きたいと思うものを貫いたほうがいいと思います。時代とリンクしたらしたで、やっと俺の時代が来たかって思えばいいだけですからね(笑)。

このインタビューは『クリエイターズ・サバイバル』ってタイトルの連載のようですけど、むしろ“サバイバルしよう”ということに神経を使わずに、描きたいことを描いてきたことで結果的に僕はサバイブしてきたとも言えるんじゃないかな。

自分が最高だと思うものを最高のかたちで料理してる人間というのは、その最中にあっては特にサバイブしているという感覚はないと思うんですよ。また、そういう作家が描いた漫画じゃないと、長い間、読者はついてきてくれないと思います。

ここで言っときますけど、最高のものって僕にとっては「読者がよろこんでくれるコト」ですからね。

△藤田和日郎氏

あと、サバイバルっていうとジャングルの中で恐ろしい獣に怯えながら息をこらして生き抜いていくようなイメージがあるんだけど(笑)、僕の場合はもう少し気楽に、自分の「最高」を描いて、長く漫画家をやっていこうと考えています。

シュヴァルの理想宮ってご存じですか? シュヴァルさんっていう郵便配達夫がある日、ある石につまずいたのをきっかけに、何十年もかけてたくさんの石を積み上げて、最終的に奇妙な宮殿を築き上げたというあの話が昔から大好きで。シュヴァルは周りの人たちから変人だのなんだのと言われながらも、自分がいいと思ったものを最後までやり続けたわけでしょう。

つまり、彼にとっての石というものは、漫画家にとっての描きたいことで、何かを作る時には周りの目なんか関係なくて、曲げてはいけないものなんだと思うんですよね。だからそれを貫けば、必然的に生き抜いていけるんだと思う。もっともシュヴァルは誰かに見せるためじゃなく、自分のために理想宮を作ってたんだろうから、それだけではエンターテインメント作品にはなりません。まあ、彼の理想宮は今では観光地になりましたけどね(笑)。

プロの漫画家としては、まずどういう読者たちに何を読ませたいのかを想定し、“自分が決めたエンターテインメント”の範囲内で、他の人が見ても楽しい“理想宮”を作らないといけないと思います。でも、繰り返しになるけど、流行りを狙うとか隙間を狙うのもイイですけど、自分の「好きなもの」や「伝えたいもの」を信じてねって話です。それは時代性とか関係なくて、普遍的な力を持った強いものだと思うんですよ。

―― 怪建築の傑作として知られるシュヴァルの理想宮だが、かつて日本にも『二笑亭』という奇妙な建物があった。その二笑亭の存在からインスパイアされたという藤田さんの現在連載中の作品『双亡亭壊すべし』は、どういういきさつで生まれたのだろうか。

「集団モノの漫画を一度描いてみたくなったんです。基本的に少年漫画というのは、ひとりの主人公を立ててから周りのキャラや物語を組み立てていくことが多いんですけど、今度は主人公的なキャラが何人も出てくる話にしようと。

ちなみに最初の仮タイトルは『双亡亭壊すべし』じゃなくて『あの家を壊せ』でした。ほら、僕の漫画って、ラスボスが登場してくるのが結構遅いじゃないですか。『うしおととら』も『からくりサーカス』も『月光条例』もそうでしょ。でも、今回は第1話目から、というより、タイトルからこの漫画では誰を倒すべきかを明確にしようと思ったんですよ」

△『双亡亭壊すべし』第一巻。現在、週刊少年サンデーにて連載中。

―― 藤田さんが言うように、本作はただならぬ異能者が次々と出てくる集団モノで、主人公はひとりではないのだろうが、語り部として設定されているタコハという青年の飄々としたキャラクターが秀逸だ。

「タコハはかなり気に入っているキャラで、ホラー物にはあまり出てこないタイプの人物ですよね。でも、怖い物語の中に飄々としたキャラがひとりいたら怖いものがニガテな読者も安心するだろうな、というのが彼をああいうふうなキャラにした一番の理由です。

『ヒルコ/妖怪ハンター』という映画で、沢田研二さんが稗田礼二郎役で出てるんですけど、あの感じが理想ですね。それまでみんなが思い描いてた『妖怪ハンター』のイメージとは正反対の庶民的な稗田礼二郎で、殺虫スプレーが武器だったり(笑)。ああいう一見弱腰だけど、飄々としてここぞという場面では動じないキャラが、残酷な世界の中ではより生きてくるということを勉強させてもらいました。おどろおどろしいお化け屋敷が舞台で、それに立ち向かうのが軍人や霊能者ばかりだと息苦しくなっちゃうでしょう」

△『双亡亭壊すべし』の登場キャラクター、凧葉 務(たこは つとむ)。

アシスタントの仕事に必要なこと

―― 話は変わるが、藤田さんの仕事場からは、数多くのプロの漫画家が巣立って行ったことでも知られている。安西信行氏、雷句誠氏、井上和郎氏、片山ユキヲ氏、金田達也氏など、数々の才能がここからデビューし、ヒット作・話題作を描いてきた。藤田さんにとって、アシスタントとはどういう存在なのだろうか。

「うちから多くの漫画家が育っていることについては、単純にうれしく思います。でも、特別なことは何もなくて、みんな同じなんですよ。言葉は悪いけど、天才はひとりもいなかったし、今もいない。でも、安西も雷句もほかのみんなもおもしろいやつで、会話も楽しくて、それぞれが何か譲れないものを持っていた。逆に言えば、天才じゃなくてもそういうやつならここを巣立っていけるし、そのあとで人気漫画家にもなれる。つまり“人の話を聞いて、どれだけそれに対応できるか”というのが重要。

あとこれは当たり前の話かもしれないけど、みんな漫画が好きで、常にあがいていた。

漫画家を志した人達全員が残念ながら成功するわけじゃないという現実は確かにあります。でもチャンスだって誰にでも平等にあるんですよ。きっとやってくる、それを掴むためにあがかないと。ネームを描いて編集さんの話を聞いてへこたれないで頑張ってほしいと思います。

△『双亡亭壊すべし』のアシスタント業務。緻密な作業はまさに職人芸。

―― 藤田さんの仕事場にはいくつかの決めごとがあり、たとえば「無口禁止」は、業界ではよく知られている決めごとのひとつだ。

「僕は小さい人間だから(笑)。机に向かってコマに絵を入れていく作業をずっとしてると、過去に経験した悪いことなんか思い出しちゃって、悶々としちゃうんですよね。やがてそんなガスが溜まって頭の中が暗いことでぱんぱんになっちゃう。ですから、アシスタントのみんなが仕事場で喋ってくれることによって、ガス抜きをしてもらってる感じなんです。別に僕に話しかけてくれなくて、隣の席の人間とわいわいやってるだけでもいいんです。

あと、会話というのはやはりコミュニケーションの基本なので、『自分が考えていることを相手に伝えるために、言葉をケチらないようにしろ』というのはいつもみんなに言っています。

漫画家というのは企画を通すために編集さんに自分の意志を伝えないといけないでしょう。そういう時には描いた絵やネームだけでなく、説明するための会話も必要になってくるから、自分の表現を伝えることをさぼっちゃいけない気がするんですよ。それは新人に限らず、僕のような長く漫画家をやってる人間についてもそうですね」

―― また、藤田さんの仕事場では、アシスタントに新しく入った人に観てもらう映画が3本あるという。『オーロラの彼方へ』と『潮風のいたずら』と『3人の逃亡者』の3本だ。

「『オーロラの彼方へ』が一番わかりやすいんですけど、観たら絶対、“意外性のあるエンディングの重要さ”について気づくと思います。もともと漫画家というものは、読者をあっと言わせるような普通じゃないエンディングを常に探してるわけですよ。『オーロラの彼方へ』はハッピーエンドはハッピーエンドなんですけど、みんなが考える斜め上を行くものすごいハッピーエンドで(笑)。

意外性を求めるあまり、主人公が死ぬとか登場人物がみんな死んじゃうとか、いわゆるバッドエンドを描いてしまう作家も少なくないけど、それは実は安易なことなんです。それよりもみんなが求めるハッピーエンドのさらに上を行くほうが、エンターテインメントとしてはずっと難しいし、驚きだって大きいでしょう。自分もなかなかできない素敵な理想ですね。でも、ずっと狙ってますよ。ネタバレになっちゃうからどういうオチになるかは言わないけど、『オーロラの彼方へ』を観たらわかります。

そもそも映画というものは、“自分”を知ってもらうのに適しているモノだと思いませんか。逆に相手のことを知ることもできますし。『僕はこんな映画が好きだけどきみはどう?』っていう会話だけで、お互いがどういう趣味の人間がわかったりするでしょ」

△アシスタントの方々。アシスタントから藤田和日郎氏に冗談も言い合えるような和やかな雰囲気の現場であった。

―― デジタルの技術が発達し、同人誌のマーケットも巨大化した現在は、制作の面でも発表の面でもアシスタントの経験なしにプロデビューしやすい環境が整ってきている。さらに言えば、商業出版でなくても食べて行けるケースが少なからず生まれている。そんな時代にあえてアシスタントの仕事をやってみたいという人たちのことを、藤田さんはどう考えているのだろうか。

「誰でもできることなら人に使われたりせずにすぐにプロデビューしたいことでしょう。僕自身そうでしたから、そういう人たちのことを否定はしません。

でも、アシスタントの仕事をしたら確実に技術は向上しますし、プロの世界を生で見られることは大きいと思いますよ。漫画家や編集者、出版社がどういう考えで、どういうシステムで動いているかを肌で感じられるのは、やはり貴重な体験だと思います。いきなり連載とかになったら、うれしい反面、おそらくすごい精神的な負荷があるんじゃないかな。

と言っても僕は、あさりよしとお先生のダメダメなアシだったんで、あまり偉そうなことは言えないんですけどね(笑)。それでもデビュー前に多少はそういうプロの姿を見られたことはプラスになったと思います。たとえば何度か行ったことのある街に行くのと知らない街に行くのでは、安心感みたいなのが違いませんか。そういうことですよ」

―― 逆に藤田さんがアシスタントから得ているものはあるのだろうか。

「得ているというか、アシスタントのみんなは僕にとっては最高の相談相手(笑)。今描いてる作品で言えば、『泥努をどうやって倒したらいい?』とか、かなり重要なことまできいてますから(笑)。やっぱり、“きく”ってことは大事なんですよ。人と喋らないと自分の考えを客観視できないから。彼らが日ごろ思ってることや好きな映画の話なんかを耳にしながら、自分の立ち位置を確認してるところはありますね。

で、そういうふうにアシスタントのみんなに相談に乗ってもらって一番いいのは、“自分はおもしろいと思ってるんだけど、みんなはそれほどでもない”という事実を知らされる時ですね。

だからアシスタントを雇っているというのは、自分が独りよがりな漫画を描いてないかどうか、それを知るための重要なアンテナだと言えますね。とにかく、同じものを見ていつも喋っているやつらだから『んー今だと、それは違いますよ』と言われても、ムカつかずに貴重な意見として耳を傾けられるんですよ(笑)」

△藤田和日郎氏とアシスタントの方々の抱負。

時代が変わっても人が感動するドラマは変わらない

―― 『読者ハ読ムナ(笑)』という本を読むと、藤田さんの物語作りの考え方がわかっておもしろい。藤田さんは、感動する物語とは、欲しくて欲しくてなかなか手に入らないものを手に入れるドラマのことだという。その“手に入れたいもの”とは、お宝でも恋の成就でも試合の勝利でもかまわない。人は何かを手に入れた時に感動し、成長する。

そしてまた、物語を描くということは、欠けた円の欠けた部分を埋めていく作業だという。この考え方も独特だ。

「1+1を延々と続けていくような物語作りは僕には向いていない。それだと物語がどこまで膨れ上がるのか、作者も読者もわからないでしょう。『からくりサーカス』の初期はそれに近いやり方で描いてましたけどね(笑)。

それよりも今は、最初に“物語の器”を100なら100と決めてから、欠けた部分を埋めていくほうが、自分もやりやすいし、読者に対しても誠実だと思います。

また、おっしゃるように、人は欲しいと思ったものを手に入れた時に感動するものだと思うんですけど、主人公がそれをどのくらい欲しいと思っているのか、欲しいものを手に入れるためにどれだけの苦労をしたのか、それをうまく描くのがプロの漫画家の技だと思うんですよね。

『からくりサーカス』で言えば、物語の後半で、人間の側についたオートマータ(自動人形)たちの最期に感動したって声をよく聞くんですよ。作者としてとてもうれしいことなんですけど、あれは、心がないはずの人形が、自分の命と引き換えにしてでも手に入れたいものがあった、ということを描いているわけで。

彼ら彼女らが求めているのは、我々人間にとってはささいな心の動きだったりするんだけど、人形にとっては欲しくても最初から与えられてないものですからね。それを、自分は壊されてもいいから愛する誰かを守った時に手に入れる。そこにドラマが生まれる。たとえばコロンビーヌの最期なんかはそのいちばんいい例かもしれません」

△『読者ハ読ムナ(笑)』。漫画家志望者や若手の方々は是非読んでほしい。

―― “感動するドラマ”と同じくらい漫画に必要な要素である“キャラが立つ”ということについての、藤田さんの考えはどういうものなのだろうか。

「“キャラが立つ”というのは、漫画の世界で”魅力”がある、というような意味なんですが言い方を変えれば“そのキャラクターの次の行動がわかる”ってことなんですよ。たとえば、ページを開いたら、恐ろしい妖怪がいて人々を襲っている場面があるとします。

うしおだったら、そのまま後先考えずに人々を助けに行き、とらだったら、『めんどくせえ』とか言いながらも、うしおから獣の槍でつつかれて、しぶしぶ戦いに参加する(笑)。そういう、“次の行動”が思いつくキャラクターというものは、“立っている”と言えるんです。

ただ、これはもう理論的なものじゃなくて、ひたすらいい漫画を読んで自分でも描きまくるしかないんですよね。新人の漫画家や若い編集さんで、『キャラ立てなんかわかってますよ』っていう人がいたら信用できません(笑)。

あとは、自分のキャラクターを着ぐるみだと想定して、それに入ってみたらどうだろう、と考えてみるのもひとつの手ですね。そのやり方でキャラになりきれる人は、キャラが立つということを素早く理解できるかもしれません。僕なんか、たとえば鳴海を描いてる時は、あの顔と筋肉隆々の姿になりきって描いてますからね(笑)。

また、ひとつだけ技術的なことを言えば、キャラにはギャップを与えればおもしろくなる。ギャップというのは明暗対比と言ってもいいですね。僕の漫画の場合、“悪いやつがいいことをする”というのがその一番わかりやすい例かな。

かっこいいやつがかっこいいまま何かを成し遂げる話なんかつまらないでしょう。それは新人の時からずっと言われ続けてきたことですけど、ギャップという点では、『からくりサーカス』のオートマータたちが滑稽で怖い、というところかな。

あれはもともとピエロという存在が持っているかわいさと怖さの両義性から来ているんだけど、そういうひとりの人物の中にある二面性をうまく描けたなら、そのキャラは深くなると思う。ギャップというのは、キャラ立てだけでなく、物語作りにおいても常に意識してほしいことですけどね」

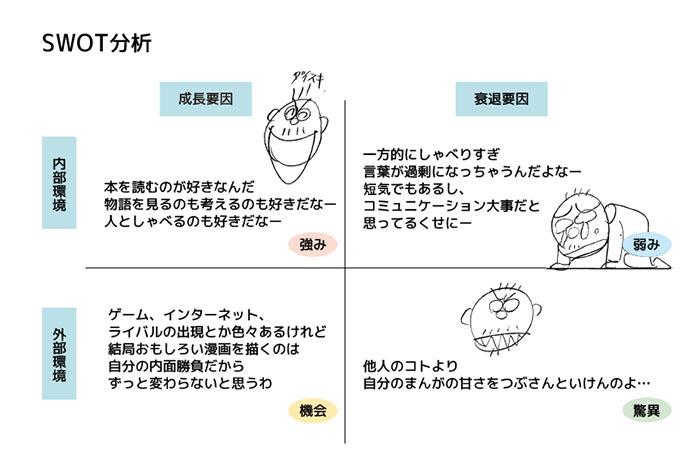

△インタビュー時に記入いただいた藤田和日郎氏のSWOT分析。

―― 最後に、出版不況と言われる昨今、藤田さんがこの先どう漫画界をサバイブしていこうと考えているか、きいてみた。

「出版不況って、もうかれこれ20年ぐらい言われてませんか(笑)。長いこと漫画を描いていると思い出します。90年代にはゲームの時に『漫画がゲームに負ける!』と大騒ぎされていました。それから時代ごとにインターネット、携帯電話と『漫画』が負ける、と言われ続けてきましたっけ。今はスマホやSNSですかね。

でもね、とりあえず、漫画はそれなりに読まれていませんか?別の言い方をすれば、そういう他の隣接したメディアと共存しているとは言えませんか?

だからと言って別に出版不況を楽観視しているわけではありませんけど、一人の人間ができることは限りがあります。自分ができるのは今の自分の漫画を面白くすることだけですからね。他のコトを考えていたら、また頭の中に悪いガスが溜まります(笑)。

媒体が変わっても面白い漫画はこれからもしぶとく生き残るのではないですかね。そんな中で自分もできるだけ長くサバイブしてゆくのが目的です。うん、タイトルに帰った!(笑)

ウェブ漫画は、縦スクロールのコマ割りが面白いとは思いますけど、当面僕は、紙をめくって読んでもらうのが前提の、昔ながらの面白漫画を描いていこうと思ってます。

どんな風に時代が変わってもたくさんの人たちが感動してくれたり面白がってくれたりすることは、それほど変わらないものだと思いますから」

(聞き手・取材:島田一志 / 編集:いちあっぷ編集部)